1. 序章

南京(または南京)事件(南京大虐殺、南京残虐行為とも呼ばれる)は、日中関係において依然として非常に議論の多いエピソードである[*1]。実際、特に日本では、この事件の中立的な定義やその名称さえもまだ合意されていないほどである[*2]。しかし、おそらくほとんどの研究者は以下の点で同意するのではないだろうか。南京事件とは、1937年12月13日に南京を占領する前後、比較的短期間(通常6~7週間)に日本軍が行った多数の中国人の殺害と強姦、および広範な略奪と放火のことである。歴史家にとって悲しいことに、南京事件は日中関係における重要なエピソードであるだけでなく、近代中国のナショナル・アイデンティティの構築における礎石として浮上しているのである[*3]。 その結果、この事件に対する歴史家の関心と分析は、現代中国のアイデンティティに対する攻撃と解釈され、南京に関する「正統派」の立場を拒否することは、それがどのように定義されたとしても、国際社会における中華民族の正当な発言権を否定する試み、あるいはアイリス・チャンの言葉で言えば「セカンドレイプ」と解釈されかねないのである。 [*4] 日本帝国主義の歴史が構築される非常に感情的で政治的な環境では、受け入れられている正統派に反対するすべての人々を中傷する誘惑が、議論の両極端の人々にとって抗しがたいものであることが証明されている。 [*5] 一方では、懐疑的な見方をしすぎると、民族主義的修正主義者や否定論者、日本ファシズムや帝国主義の弁明者とみなされる危険性がある。他方、南京への関心を示すと、日本の一部の界隈では、(外国人研究者の場合)「ジャパン・バッシング」あるいは反日レイシズム、(日本人研究者の場合)「自虐史観」とみなされることがある。このような環境では、議論は非常に感情的になり、証拠を吟味する歴史家の努力は、すぐに現代政治の要求の犠牲になることがある。

南京事件が現代の日中関係にとっていかに重要であるかは、いくら強調してもし過ぎることはないだろう。南京は日中両国が合意できない核心的な歴史問題の一つであり、日中関係を揺るがし続けている。日本の歴史教科書をめぐる論争を引き起こしたとは言わないまでも、その一因となっている。例えば、10万人以上の中国の若者から回答を得た最近のある世論調査では、83.9%が日本から最も連想する問題として「南京大虐殺」を挙げている[*6]。南京に関する日本国内の議論(教科書に関する議論も)は、戦後、南京と特に東京で行われた軍事法廷(東京裁判、極東国際軍事裁判)の調査結果の正当性をめぐる議論でもあるのだ。日本の広義の左派は、裁判とその結果に政治的・思想的にコミットしているが、右派は裁判を違法とし、その結果を「戦勝者の正義」として否定している。このように日本での議論は、歴史と歴史叙述に関するより広範な哲学的・思想的議論、とりわけ戦後の軍事法廷から生まれた戦前・戦中の日本の歴史に関する叙述の正統性をめぐる議論から大きな影響を受けているのである。

南京は、特に欧米では、歴史家よりも活動家の方がはるかに多く、特にウェブ上で注目されている話題である。日本と中国の両方で、国内および国際的な政治問題として熱い論争が続いている。南京事件に関する反日・嫌日キャンペーンだけに携わっていると思われる大組織があり、南京をテーマにした学会や雑誌、多数のウェブサイトがあり、アイリス・チャンの極論『The Rape of Nanking』(南京大虐殺)がある[*7]。しかし、これほどまでに南京事件が注目されているにもかかわらず、南京事件の歴史はほとんど語られていない。実際、歴史研究が最も進んでいる日本における南京に関する公論の大きな問題の一つは、南京とその周辺で行われた残虐行為の総体が「大虐殺」と定義できるのか、あるいは「南京」の定義は何かという、ほとんど意味のない意味論に陥りがちであることである。もう一つの問題は数字への執着である。南京に関する言説や南京での出来事が持つ道徳的、政治的な意味は、犠牲者の数だけに焦点を当てた還元主義に飲み込まれてしまう。しかし、状況が好転しつつあるという心強い兆候もある。本論文では、この事件に関する研究の現状を明らかにし、今後の研究分野を明らかにすることを試みる。しかし、まず、意味論の問題に取り組まなければならない。

2.解釈(意味論)

南京とその周辺で起こった歴史的事件、あるいは南京の歴史叙述を分析しようとする場合、定義や意味論の問題を把握し、解明しようとする必要がある。議論のセマンティクスを認識することによってのみ、歴史家は「最小化論者」と「最大化論者」の対話の多くを特徴づける相互中傷から脱却することができるのである。そこで本節では、定義されるべき主要な概念に関する様々な議論を要約していくことにする。

まず、1937年から38年の冬に南京で起こった出来事を論じる際に、どのような用語が最も適切であるかについて、英語の言説ではほとんどコンセンサスが得られていない。中国語では、「南京大虐殺」という用語がほとんど一般的に使われている。大屠殺」あるいは「屠殺」という言葉は、屠殺場での組織的な殺戮を意味し、H. J. Timperley(1898-1954)の「虐殺」という言葉の翻訳として、南京に関する中国の言説に早い段階から登場する。このような中国語の言説を反映して、日本語の議論では「南京大虐殺」(「大規模な」という意味で「大」)あるいは「南京逆襲」という言葉が頻繁に使われる。しかし、最も一般的な用語は「南京事件」であり、これはより中立的、客観的な語調を示唆し、「大虐殺」の持つより感情的な意味合いからユーザーを遠ざけるのに役立っている[*8]。

第二に、より重要なことは、日本では「南京」の定義についてコンセンサスが得られていないことである。死体最小化論者」の中には、「南京」を安全地帯(城壁内の数平方キロメートルの小地域)と定義する者もいる。また、「南京」は城壁に囲まれた都市であったため、城壁内の区域が適切な定義であると主張する者もいる。また、城壁の外側の郊外も含めた広い範囲を指すとする意見もある(その場合、西安は「南京」の一部とみなされる)。さらに、城壁都市南京を囲む6つの県に範囲を広げる「尸魂界」派もいる。さらに、より少数の「最大化論者」は、ある者は蘇州(190キロメートル)、ある者は上海(320キロメートル)までと、さらに範囲を広げている。このように、「南京」の大きさは、わずか数平方キロメートルの面積とも、数百平方キロメートルの面積とも定義できるのである。

さまざまな立場のうち、南京を数平方キロメートルに縮小したり、都市の規模を極端に誇張したりする極端なものは、政治的配慮に不当に影響されて展開された定義と言わざるを得ない。「南京」を非常に狭い言葉で定義しようとする誘惑は理解できる。十分に狭い定義があれば、大虐殺を歴史から消し去ることができるのだ。南京の残虐行為の地理について、評判の良い歴史家がこのような特殊な(誤った)理解を唱えていないことは驚くには当たらない。同時に、「南京」が大きければ大きいほど、人口は多くなり、それゆえ潜在的な死者数も多くなる。驚くべきは、第二の極端が、素人の「最大化論者」だけでなく、南京について研究している日本の主要な歴史家たちによっても提唱されていることである。死者数の多さ(10万人から20万人の範囲に収まる)を主張する日本の歴史家は、しばしば南京の非常に広い定義に基づいており、戦死と戦後の殺戮を区別することができない。

複数の定義が存在することの問題は、これらの違いがしばしば認識されず、既知の確立された「事実」を受け入れないという相互非難によって、ほとんど意味のない議論になることである。もし、相互に受け入れ可能な定義(あるいは、例えば「南京a」「南京b」など複数の定義)が合意されれば、歴史家間の意見の相違の多くはなくなると私は確信している。

関連する(3つ目の)問題は、南京事件の時間的スケールの問題である。「南京」の地理的定義が異なれば、必然的にタイムスケールも異なる。日本軍は上海での中国の抵抗が崩壊すると、南京に殺到した。南京は1週間余りの戦闘の末、12月13日に陥落したが、部隊が安全区に入ったのは12月14日であった。「南京」の地理的定義が大きければ大きいほど、日本軍が「南京」に入ったのは早く、したがって残虐行為が始まったのも早かったのである。「南京」とその周辺での出来事が12月14日に始まったと主張する評判の良い歴史家はいないが、その日付を11月や8月にまで遡らせる人もいる。

第四に、「大虐殺」という言葉をめぐっての意見の相違がある。実際、「南京」で「大虐殺」があったかどうかの議論は、少なくともある程度は、この言葉の定義に依存している。中国人は間違いなく殺された。しかし、「大虐殺」の定義については、歴史家が参照できるような公認の、一般に認められた定義はない。どのような種類の死が虐殺の一部として分類されるのか、あるいは分類されるべきなのか、また何人の死が、あるいは何人の殺人が虐殺となるのかについてのコンセンサスもない。

多数の中国人が戦死したり、捕らえられて処刑されたりした事件は個別に存在したが、ここでもコンセンサスは得られていない。一方、「死体最大化論者」の中には、南京攻略戦で間違いなく死亡した多数の中国軍人を「大虐殺」の犠牲者としてカウントすべきだという意見もある。一方、「死体最小化論者」の中には、中国軍人の戦死や「合法的」処刑さえも虐殺と区別し、「違法な」殺害のみを「虐殺」としてカウントするべきだと主張する人もいる。また、「大虐殺」という言葉は、組織的および/または計画的な努力を示唆するという点で誤解を招き、その結果、多くの殺人が戦場での日本軍の個々の部隊によって行われ、小規模で散発的であったという事実が歪められているという議論もあり得るだろう。

言い換えれば、「大虐殺」の広義の定義は、すべての中国人の死を日本軍の「大虐殺」の一部としてカウントするため、南京とその周辺での中国人「大虐殺」の最終的な数字には、戦死した中国兵、さらには中国軍部隊によって陣地を放棄したために撃たれた兵士も含まれてしまうのである。理論的には、非常に狭い定義では、民間人を殺害する組織的、計画的な(そして違法な)努力が日本軍によって命じられたことを証明することが要求され、その場合、最終的な数字はゼロに縮小されるだろう。しかし実際には、「死体最小化論者」は、軍人と民間人の違法な処刑だけを「大虐殺」の一部として数えることができると主張している。彼らは、中国軍が使用した「私服兵」(bianyibing, ben’ihei)の処刑は合法であり、処刑された私服の男たちのほとんどは実際に私服兵だったと主張し、「虐殺」の規模が比較的小さいと結論付けているのである。ここで重要なのは、第一の極論はすべての死者を「虐殺」とカウントし、第二の極論は死者のごく一部だけを「虐殺」とカウントしている点である。

5つ目の問題は、死者の数を数えるときに出てくる。大虐殺」という言葉の定義についてコンセンサスがないのであれば、最終的な死者数をどのように計算するかについても、ほとんど合意が得られていない。一方では、それぞれの死は文書や信頼できる本物の目撃者によって確認されなければならない、つまり、死者数を数えるのに、狭い意味での法医学的アプローチを主張することもできる。そうすれば、意図的であろうとなかろうと、最終的な推定値を最小にすることができるだろう。一方、すべての証言を本物として無批判に受け入れ、すべての数字を足し合わせて、一次資料のどこにも立証できないような総計を算出する人もいる。両極端は問題であるが、どの中間的な立場を採用するかについてはコンセンサスが得られていない。オーラルヒストリーの扱いにも二通りある。オーラルヒストリーから得た証言の一つ一つに確かな裏付けを求めることは、事実上、南京とその周辺における日本軍の残虐行為の犠牲者の声を否定することになる。同時に、オーラルヒストリーから得た証言をすべて無批判に受け入れることは、多くが容易に嘘だと示すことができるので問題がある。このジレンマに対する幸福な答えはない。南京に関する様々な立場のうち、どれが正当なのか、あるいはより正当なのかを判断するには、与えられた資料を慎重に検討し、南京にいたと主張する情報提供者の資格を精査し、新たに生まれた物語をできるだけ多くの一次資料と比較する必要がある。

3.現在の研究内容

南京事件に関する学術研究は、主に中国語、英語、日本語で行われている。このうち日本語の研究が最も進んでおり、英語での議論は数十年とは言わないまでも、遅れている。しかし、日本、中国ともに、ナショナリズム、特に中国では国家的な優先順位によって極論が展開されている。台湾の言説は質の高い研究を生み出してきたが、1980年代以降に起こった歴史の土着化は、民主化と新たな国民性の出現とともに、南京を含む中国に関する研究にマイナスの影響を及ぼした。台湾での言説は、中国本土からの研究の流入によってさらに損なわれている。

3.1 中国語圏の研究

しかし、これらの資料群には、有効かつ正当な一次資料とそれ以外の資料を区別するための精力的な批判的試みが見られない[*9]。例えば、捏造されたことが分かっている写真や、異なる地域、異なる時期に撮影された写真が、1937年から38年の冬に南京周辺で日本軍の罪を「立証」するために使用され続けている[*10]。 また、中国本土では言論の自由が制限されているため、二次資料の多くはその時々の政府の方針を鸚鵡返しにしているだけで、「議論」と表現するのは難しい状況であろう。例えば、1960 年代に南京大学の研究者グループは、南京に残って人道的安全区を運営していた欧米人社会 のメンバーが、南京での日本の残虐行為に目をつぶっていたと非難し、彼らが日本による中国人虐殺に協力し ていたとする一次資料を「悪用」していた[*11] 。南京の欧米人が日本人と協力していたのは事実だが、それは消極的な協力 であり、それが日本人が誰かを直接殺す手助けにまで広がっていたという証拠はまったくない。

「アメリカ帝国主義」に対する中国の懸念が薄れ、日本が公式の罵詈雑言の的になるにつれ(少なくとも、日本の教科書という非常に政治的で論争の的になっている問題が原因)、西洋人は協力者ではなく、抵抗者として描かれるようになったのである。一次資料というよりも、しばしば鮮明な想像力に基づき、英文学の一部に中国文学の影響があることを示す別の著作で、アイリス・チャンは、国際社会のメンバーが「日本軍が非武装の市民に発砲しないよう大砲や機関銃の前に飛び込んだ」と主張している[*12]。 しかし、このようなことが起こったという証拠は一片もない。12月15日と16日にジャーナリストが去った後、南京に残った西洋人が目撃した殺人の記録は、日本兵によって処刑された一人の男のものだけである。 国際社会の仕事は、今日、南京に関するすべての文献で高く評価されており、南京事件の研究者全員が同意できる数少ない分野の一つである。[*13]。

中国国内ではほとんど議論の気配がないように見えるが、新たな言説が生まれつつあることを示す兆候がある。秦郁彦『南京事件-「虐殺」の構造』(1986年)など日本の著作もいくつか中国語に翻訳され、読者は公式見解以外の見解に触れることができる[*14]。また、ウェブはあらゆる見解が議論できる場を提供し、自由な議論の世界は英語を読み書きできる者なら誰にでも開かれている。

3.2 英語による研究

日本語の研究が英語や中国語の研究より優れていることに変わりはないが、必ずしもそうとは限らない。意外なことに、南京に関する一次資料の多くは、もともと英語で書かれ、出版されたものであったのかもしれない。一次資料の中心的な二つのコレクションは、中国語の文献の議論を考えると、これらの著作がいずれもGMD(国民党)のプロパガンダの産物であることは皮肉であるが、事件後すぐに英語で出版された著作で構成されている。H. J.ティンパーリー 編『戦争とは何か』、「ドキュメント・レコード』(1938年) 秀樹編 『南京安全地帯の資料』(1939年)などである。しかし、このスタートダッシュは維持されていない。南京に関する主要な研究書は、Hsü氏の後、アイリス・チャンの『ザ・レイプ・オブ・南京』(1997年)という問題作が初めて英語で出版されたが、この本は捏造や虚構が多いとしか言いようがないものであった。チャン氏の出版後、ようやくこの日中史における重要な出来事について、歴史家たちが英語で書き始めている。ジョシュア・A・フォーゲルの編著『南京大虐殺の歴史と史料』(2000年)は、南京の歴史よりも史料編纂に焦点を当てたものではあるが、いかなる基準においても印象的な著作であった。欠点はあるが、本多勝一『南京大虐殺』も同様である。本田勝一『南京大虐殺-日本の国恥に立ち向かう』(1999年)、胡華齢『南京大虐殺のアメリカの女神』(2000年)。[*15] 英語による最近の出版物としては、山本雅弘『南京事件』(邦訳『南京大虐殺-日本の国辱に立ち向かった日本人ジャーナリスト-』、日本評論社、2000年)がある。この作品は、これまでの英語文献の中で最も客観的な南京の歴史記述である[*16] 。

最近になって、もともと英語で出版されていた一次資料が、日本語(そしてある程度は中国語)の翻訳で数十年間、容易に入手できるようになったことは、非常に喜ばしいことであった。Martha ルンド・スモリー編『アメリカ人宣教師の南京大虐殺の目撃者たち, 1937 – 1938 』(1997年)、ティモシー・ブルック編『南京大虐殺の文書』(1999年)、張開元編『大虐殺の目撃者たち』(1999年)、『アメリカ人宣教師による南京での日本軍の残虐行為の目撃者たち』(2001年)は、いずれも長い間英語では入手できなかった一次資料のコレクションである。最後に、ジョン・ラーベの日記、Der gute Deutsche von Nanking (1997) – 英語ではThe Good Man of Nankingと訳されている。ジョン・ラーベの日記』(1997年)は、『南京の善人:ジョン・ラーベの日記』(1998年)として英訳され、重要な証拠となる。

3.3 日本語の研究

日本語の文献はさらに印象的である。英語での議論とは異なり、日本の研究者はこの事件をここ数年だけでなく、何十年にもわたって議論し、真に議論してきたので、日本語の資料はここで要約することしかできない[*17]。この議論は長年にわたって波があったが、1980年代半ばから着実に盛り上がりを見せている。1945年から2003年までの戦後期間を、1945年から1964年、1965年から1984年、1985年から2004年の20年間ずつに分け、南京をタイトルまたは副題に持つ日本語の書籍を調べると、第一期はゼロ、第二期は17、第三期は100を超える書籍が出版されたことになる。さらに、特に1980年代には、それまで南京での虐殺を否定していた1945年以前の陸軍参謀本部の出身者による支援団体「改造社」が、直接の関係者に代わって虐殺への遺憾の意を表明するなど、幻想派の正当性が崩れつつあった[*18]。特に最近の南京事件に対する日本の大衆的な関心は、出版産業といってもいいほどの本の洪水を引き起こした。これは、アイリス・チャンの英語版出版と、1997年のジョン・レーブの日本語版日記出版が刺激になったのだと思う[*19]。さらに、ネオ・ナショナリストの政治運動である「歴史教科書問題研究会」[*20]は、「自由主義史観を推進する会」とともに[*21]、多くの日本人が「東京裁判史観」と呼ばれる植民地時代や戦時中の解釈を否定する知的環境を醸成してきたのであった。特に張の研究は、この歴史観に恥じることなく基づいており、この特殊な歴史イデオロギーによく見られるように、致命的な欠陥がある。日本における知的環境は大きく変化し、東京裁判の正当性を主張する左翼の死体損壊主義者の間でさえ、張氏の研究はほとんど支持を得られなかった。レーブの日記の評価は、一般に、より肯定的である。この二つの著作は、南京事件に関する日本での議論を再開させる役割を担っている。

南京の入門書としては、秦郁彦の『南京事件』(1986年)が最も優れているが、最近の日本での研究は、1980年代半ばに可能だったことをはるかに超えて進んでいる。また、この議論は主流になりつつある。南京に関する一般人の執筆は続いているが、初期の議論はジャーナリスト(本多勝一)とフリーライター(鈴木章)の間で主に行われていたが、現在は大規模な学者集団の間の議論にもなっている[*22]。

これまでの英語による南京研究の欠点は、二次資料に基づいていることが多いことである。実際、日本での研究が英語圏の研究と大きく異なる点、そして日本語文献の大きな強み は、一次資料に大きく依存していることである。皮肉なことに、元々英語で書かれた多くの資料が、今日では英語よりも日本語の方がはるかに入手しやすいのである。例えば、南京事件調査研究会編『南京事件資料』(全2巻)の上巻「アメリカ資料」には、南京事件当時に英語で書かれた新聞・雑誌記事85点が収められているが、現在では図書館に行けば、英語で書かれた記事を読むことが可能である。さらに、このコレクションには、1937年から38年の冬に南京で起こった出来事に多くの光を当てる150以上の一次資料が含まれている。ティンパーリーもシューも、以前から日本語で読むことができた。ラベの日記は英語版が出版される前に日本語で出版され、ミニー・ヴォートリンの日記は日本語版が存在するが、英語版はまだ待たれている[*23]。一つの歴史的事件に関して、これほど多くの資料が編纂され、出版されたことは稀である」[*24]。

4.思想の流派

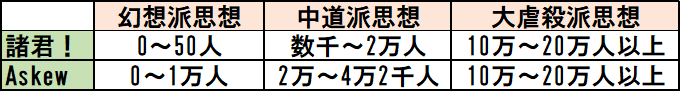

南京事件に関する日本の言説は最も洗練されているので、以下、様々な学派、方法論、資料について、日本の状況を中心に議論していくことにする。日本における南京事件の解釈は、通常、南京で虐殺されたとする人数の多寡によって三つの流派に分けられる[*25]。 南京で「虐殺」されたのはせいぜい数千人とする「幻影としての南京事件」派、板倉義明の場合は1万3千人、秦郁彦の場合は3万8千~4万2千人とする「中道派」である。大虐殺派は、その主唱者の一人である笠原徳至の言葉を借りれば、「10万人以上、おそらく20万人近く、あるいはそれ以上」が南京で殺害されたと主張するものである。 [*26] (何をもって「大虐殺」とするかについては、3つの流派で見解が異なることに注意)。英語の議論ではそれほど大きな意見の違いはないが、山本正博は明らかに中道派に属し、アイリス・チャンは大虐殺派の誰よりもはるかに大規模な大虐殺を明確に主張している。中国語の資料では、日本の3つのグループのどれよりもアイリス・チャンに近い。

最近、日本の保守系オピニオン誌『諸君!』が、日本における南京事件の重要な研究者のほとんどにアンケートを送付し、23人から回答を得て、3派を紹介した[*27]。荒謙一、大井満、高池克彦、藤岡信勝、藤信雄、渡部昇一、田中正明、松村俊夫、小林よしのり(いずれも幻影派)。鈴木彰(はっきりしないが、ここでは幻想派とした)、畝本正樹、中村彰、岡崎久彦、櫻井よしこ、田辺俊雄、原武(いずれも「諸君!」 は中道派)、最後に江口啓一、藤原章、姫田光義、井上ひさし、吉田豊、笠原俊司、高崎竜二(大虐殺派)である。どのような基準で見ても、印象的で包括的なリストであり、日本で南京事件に関して活発に研究している研究者のほとんどを含んでいる。秦郁彦と東中野修道は「諸君!」プロジェクトに参加しているが、本多勝一が大きく抜けている(洞富雄と板倉義明は最近亡くなっており、北村稔の南京に関する本はこの調査の出版後に出版されたものである。)どのような基準で見ても、印象的で包括的なリストであり、日本で南京事件に関して活発に研究している研究者のほとんどを含んでいる。秦郁彦と東中野修道は「諸君!」プロジェクトに参加しているが、本多勝一が大きく抜けている(洞富雄と板倉義明は最近亡くなっており、北村稔の南京に関する本はこの調査が出版された後に初めて出版された)。

日本軍が南京で不法に殺した(「不法に殺した」は狭義の「虐殺」)中国人は何人いると思うか、南京事件を時間的・地理的にどう定義するか、軍服を脱いで南京の民間人に紛れ込んだ兵士を虐殺に含めるか、私服兵の処刑は国際法で禁止されているか、などである。

南京とその周辺における日本軍の残虐行為の規模に関する最初の質問に対する答えは、ほとんど驚くべきものではない。幻想派のメンバーは、ゼロ(藤信雄)、ほとんどゼロ、あるいは渡辺の場合は40から50と答えている。中道派は、私が使っている定義よりも広い定義が与えられており、「数千人」(中村、畝本)から1万人程度(岡崎、桜井、田辺)、2万人程度(原)である。私の理解では、中道派は板倉の推定2万人から秦の推定3万8千〜4万2千人の範囲の死者数を出している。大虐殺派は、少なくとも10万人(江口)から、姫田、井上、笠原、吉田が提唱するこの派の正統的立場となった12万人以上(10スマン)から、藤原、高崎が現在も提唱する古い正統派の20万人までの幅を持たせている。

南京における日本軍の残虐行為の規模に関する様々な推定に大きな違いがあるのは、少なくとも「南京」や「大虐殺」といった概念の定義の違いによるものである。前述したように、南京事件の時間的・地理的定義に関する幻想派の理解は、大虐殺派のそれと異なっている。幻想派の大多数は、南京事件は12月中旬から1月下旬までの6週間続いたと考えている(この定義-戦後戦犯裁判の定義-も英語文献を支配し、中国政府によって文字通り具体化されたものである)。しかし大虐殺派は、11月中旬から1月下旬(江口、高崎)、6週間(藤原、姫田)、12月1日、12月4日、12月中旬から3月(それぞれ井上、笠原、吉田)をあげている。また、南京の地理的な定義にも大きなばらつきがある。江口と高崎は、時間軸が大きく後退しているため、190キロメートル離れた蘇州(11月19日に上海遠征軍が占領)、同日に陥落した嘉興など、南京からさらに離れた地域を含めて南京を定義しているようである。南京を市とその近郊とする姫田を除けば、この学派のメンバーはみな南京を市とその周辺の6県と定義している。言うまでもなく、時間的・地理的な定義を広げることで、死者数の多寡を論じることが可能になり、狭めることで少なさを論じることができる。前述のように、「南京」は数平方キロメートル(幻想派の中には南京を安全地帯と定義すべきだと主張する人もいる)とも、数百平方キロメートルとも定義できるのである。日本での議論の重大な限界の一つは、こうした違いが明確にされることがほとんどないため、「南京」での死者数に関する議論が、まったく異なる定義によって無意味なものになっていることである。

また、南京で民衆の中に身を隠していた兵士についても、大きな違いがある。彼らは正規の兵士と見るべきという意見もあれば、私服の兵士、民間人、その他とする意見もある。ここでは、彼らを合法的戦闘員、非合法的戦闘員、非戦闘員のいずれと見るべきかが議論の焦点となる。幻想派・中道派16名のうち、11名が私服兵、4名が正規軍と見ている(つまり、16名中15名が戦闘員、16名中11名が非戦闘員と見ているのである)。大虐殺派7人のうち、1人は正規軍(合法的戦闘員)、6人は「その他」と答え、戦意を喪失した敗残兵と定義している(7人中6人は非戦闘員とみている)。この違いが、これら兵士の処刑の合法性をめぐる議論、ひいては、この処刑が狭義の中国人「虐殺」の一環とみなせるかどうかという問題に大きな影響を与えることは言うまでもない。

特に幻想派のメンバーの多くは、一方では合法的な戦闘員と非戦闘員、そして当時の戦争の法律と慣行によって両グループのメンバーに与えられた様々な権利、他方ではこれらの権利の多くを欠く違法な戦闘員を区別する狭義の法律主義的アプローチをとっている。ここでは、問題の兵士が3つのカテゴリのどれに属するかが問題となる。これに対し、大虐殺派は、すべての死を忌み嫌う道徳的・倫理的立場をとる。畑の言う「中道」の立場は、より微妙なものである。畑は、もし処刑が適切な手続きに従って行われたなら、処刑は合法であったかもしれないと論じている。しかし、そのような裁判所は招集されなかった。

大虐殺派は全員「合法ではない」と言い、その他はほぼ全員「合法だった」と考えている。

このアンケートは、南京事件に関する日本国内の議論を、私が知る限り最も詳細にまとめたものである。これほど多くの日本の研究者に回答を求め、日本における南京事件についてのコンセンサスが形成されつつあることを示すことができたのは、たいへんな成果である。大虐殺派」の多くのメンバーが、殺害の規模を20万人から10〜12万人以上へと大幅に修正し始めていることは明らかである。また、南京事件の時間的・地理的定義について、各派が全く異なる前提を共有していることも明らかである。興味深いのは、幻想派のメンバーに、「南京」の時間的スパンと周縁を拡大した場合の死者数をどう考えるかを尋ねると同時に、大虐殺派のメンバーに、その定義を狭めた場合の死者数を尋ねることであろう。そうすれば、たとえば中道派の秦郁彦と大虐殺派の笠原徳至の違いはなくなるのではないか、というのが私の推測である。

しかし、「諸君!」調査では、学校そのもの、あるいは学校の大きな特徴についての詳しい情報は得られない。以下、その特徴の整理を試みる。

幻想派は、プロの歴史家ではない保守的な(場合によっては少なくともネオ・ナショナリストの)思想家が中心となっており、3つのグループの中で最も多くの一般会員を持つグループであることは明らかである。しかし、最近、東中野修道が『「南京大虐殺」の徹底検証』(1998年)を出版したことで、このグループは大きく勢いを増した。1986年の秦郁彦氏の『南京事件』以来、南京事件全体について書かれた最も重要な著作の一つである。多くの欠点はあるものの、東中野の作品は、当分の間、日本での議論に影響を与え続けるだろう[*28]。彼はまた、南京を世間の目に触れさせ、この問題について絶えず執筆し、南京学会の設立に重要な役割を果たした。東中野はまた、藤岡信勝と組んで、アイリス・チャンの仕事を容赦なく検証する一連の論文を発表している。また、東中野は、藤岡信勝と組んで、アイリス・チャンの仕事を容赦なく検証する一連の論文を発表し、「座×礼×部×南京」の研究-中国における「浄土真宗」の手口と戦略」としてまとめている。1999年、『南京大虐殺の研究-中国における「情報戦争」の手法と戦略』(日本経済新聞出版社)。幻想派は保守系の小出版社から出版され、『サピオ』『正論』『諸君!』などの右派雑誌の紙面に頻繁に登場し、(明らかに保守系とはいえ)主流の産経新聞にも支持を得ている。私の知る限り、この学派は英語圏、中国語圏のどちらの言論界にも支持者がいない(ただし、メンバーの著作は両言語に翻訳されている)。

ラーベ日記をはじめ、最近の作品には、中道派の仕事を支持する傾向のものが少なくない。板倉義明氏の遺稿『本は語る南京事件の真実』(1999年)は、南京事件の研究に生涯を捧げた人物の仕事を見事にまとめたものである。板倉がこれまで行ってきた研究の多くがまとめられており、中道派を補強する役割を担っている。また、板倉は、南京事件に関する最も重要な研究の一つである、南京戦の概要、軍人の日記、南京攻撃に参加した日本軍の各部隊の公式戦記からなる『南京戦史』(1993 年)3 巻の編集に携わった[*29]。 南京事件研究の権威である秦郁彦もこの一派である[*30] 。日本以外では、山本正弘が、犠牲者総数の推定がやや高いものの、明らかにこの派に属している。この学派が、イデオローグ(神話を作る人)ではなく、プロの歴史学者からなると定義される限り、また、南京事件は一次資料に基づく復元によってのみ語られるという前提を受け入れると定義される限り、私は欧米のプロの歴史学者の多くをこのグループにカウントしたい[*31]。しかし、犠牲者の数の推定が個々の理論家を別々の学派に分ける基準として残る限り、また多くの欧米の学者がそうした推定を行うのを避ける限り、これは早計であるかもしれない。

幻想派と大虐殺派のうち、後者の方が明らかに洗練されており、そのメンバーには、研究結果に大きな権威をもたらす学者が多数含まれている。この思想は最近、比較的静かである[*32] 。笠原も(極論的に)述べているように、「近年、日本では事件の事実を確認する本よりも、虐殺を疑問視する本が多く出版されている」[*33] 。この学派のメンバーは彼女の本を日本語に翻訳したが、左翼系の出版社である柏書房を通じて、彼女が翻訳者に、彼女の本がはらんでいる膨大な数の誤りを訂正したり、翻訳者の脚注を追加する許可を与えなかったこと、また、出版社が間違いを説明する姉妹編を出すことに反対したことから、公然と(非常に恥ずかしい)喧嘩をしたのであった。大虐殺派の学者たちは、張氏と距離を置き、自分たちの歴史がなぜ張氏の神話と異なるのかを説明する中で、自分たちが変わった立場にあることに気づいた。自分たちが許容できる範囲よりも少ない死者数を主張する人たちに批判を集中させるのではなく、より多くの死者数を主張する作品を批判することになったのだ。そうすることによって、中道派の人たちとの明確な境界線がある程度曖昧になってしまった(あるいは少なくとも、その関係には曖昧な点が生じた)のである。大虐殺派の作品、特に一般人が制作した作品は、比較的洗練されているにもかかわらず、幻想派と共通する部分が多いと言えるでしょう。どちらもイデオロギーや教条性が強く、使用する言葉も極めて暴力的であり、史実や資料の扱いも無頓着にもほどがある[*34]。

大虐殺派のメンバーは最近、幻想派の研究を厳しく批判する本を出版した[*35]。しかし、そうすることで、彼らはもはや新しい理論や解釈を積極的に進めるのではなく、守りの後衛戦を戦っているに過ぎないという認識を強めている。この学派の作品は、青木書店や大月書店といった左翼的な出版社から出版されており、その疎外感を際立たせることにつながっている。笠原徳治は、1997年に、左翼系ではあるが、より主流の岩波書店から「南京事件」を出版している。しかし、この作品には不注意から捏造写真が使用され、笠原は恥ずかしくも公開謝罪に追い込まれた(典型的には、アイリス・チャンが日本で捏造が発覚した後に同じ写真を作品に使用した)[*36]。

このように、南京事件に関する一次資料をまとめ、翻訳し、出版する努力を続けてきたことが、この学校の大きな強みである。さらに、前述したように、学派内の大きなグループが、その数字を下方修正しはじめた。その結果、大虐殺派内の死者数推定値の差は、大虐殺派の江口と中道派の秦の差よりも大きくなり、少なくとも両派の一部の専門史家間の差が縮小していることを示唆している。最後に、大虐殺派は高齢化が進んでおり、幻想派に見られるような新しい血がどんどん入ってくるということがないことも指摘しておきたい。

5.新しいカテゴリー分け

幻想派、中道派、大虐殺派という3つの派閥は、日本ではよく知られているので、日本での議論をする際には、今後もこの分類が使われることになるだろう。しかし、日本国内および特に日本国外の議論を分析する場合、これらの分類は間違いなく誤解を招く。よりよい方法は、さまざまな立場をまじめな「歴史家」と「神話創造家」に分けることだと思う[*37]。

幻想派教育のメンバーの多くは、日本の残虐行為に関するあらゆる容疑を最小化し、あるいは否定することによって、ネオ・ナショナリストの政治的、思想的、感情的ニーズに応えるために、過去について神話化された物語を積極的に構築している。彼らは一次資料を非常に選択的に利用し、日本人は中国の悪意ある中傷の犠牲者であるという主な物語を再確認するものに視線を限定しているのである。また、一次資料を誤って利用することもなく、オーラル・ヒストリーの利用は、自分たちの見解を補強する個人に限定している。例えば、大虐殺派には、捏造や東京裁判資料や中国語資料の無批判な利用(保良富雄や本多勝一など)によって歴史を歪曲する者がいる。しかし、NIの理解に対する最も重要な貢献は、GMSと中道派双方の専門的な歴史家たちによるものであった。これらの歴史家の仕事は、一次資料やある程度の二次資料に対する十分な情報と自己批判に基づいた歴史再構築という、歴史学的プロセスの完全性を強調している。これらの歴史家が一次資料に焦点を当てているため、新しい資料が出てくると、メンバーは考えを変え、異なる結論を導き出すことができる(実際、そうせざるを得ないのだ)。その結果、例えば殺害された人数に関して、2つの流派のメンバー間の差が著しく縮まっている。

研究者が過程と結果のどちらを重視するかを分類することの利点は、南京に関する議論の分析に用いると、3派それぞれの一部のメンバー間の類似性が明らかになり、強調されることである。また、英語での議論を検討する際にも、はるかに大きな効果を発揮することができる。

新しい分類では、研究者を、右翼の神話作成者(幻想派の多くのメンバー)あるいは「死体最小化者」、左翼の神話作成者(大虐殺派の強硬メンバー)あるいは「死体最大化者」、最後に歴史家(中道派と大虐殺派の一部の学術歴史家)に分けることになります。最初の2つのグループは信徒が多く、最後のグループは学者が多い。日本以外の国での議論を見ると、中国の文献の多くは、左翼的な神話作成者あるいは死体最大化者のグループに属することは明らかであり、英語で出版された文献の一部もそうである(例えばアイリス・チャン)。しかし、英語で出版された文献の多くは、歴史家の仕事である。

6.方法論と情報源

南京事件を論じるために用いられた個々の方法論は、秦郁彦氏によって、南京事件の犠牲者の数を数えることができると考えられる4つの方法、すなわちオーラルヒストリー、埋葬記録、データサンプリング、日本軍の現地報告[*38] によってまとめられている。これらを簡単に要約する。

オーラル・ヒストリーはいくつかの重要な洞察を与えてくれるが、この事件を研究する上で間違いなく最も問題のある方法論であることを強調しなければならない。主に中国人の口述資料に依拠する研究者は、虐殺の規模や日本軍の残虐性について、他のいかなる方法によっても立証することのできない一連の数字を提示する。一方、日本人の口述資料にのみ依拠する研究者の中には、虐殺の発生を否定する者もいるが、これも立証することのできない主張である。このように問題が非常に複雑であるため、意図的であろうとなかろうと、歪曲が生じることは予想される。歴史家は、可能な限りオーラルヒストリーを文書資料で裏付けようとし、立証できない資料の使用には慎重でなければならない。また、日本人のオーラルヒストリーを中国人のオーラルヒストリーで検証し、逆に中国人のオーラルヒストリーを日本人のオーラルヒストリーで検証することも試みる。同時に、南京の中国人は読み書きができないことが多く、日本の支配下で自分たちの体験を紙に書き留める機会がなかったことは確かであり、口伝資料に懐疑的であればあるほど、中国人の声が否定される度合いが高くなることを認識しなければならない。聞き取り調査によってしか復元できない場合もあることから、オーラル・ヒストリーの果たすべき役割は大きい。公式の資料や文書資料が検証されなければならないのと同様に、口承資料も検証されなければならない。南京大虐殺が発生してから60年以上が経過し、この分野の新しい研究の機会は急速に失われつつある[*39]。

第二の方法は、埋葬の記録を調べることである。このような検証は、南京事件の全体的な再構成にとって重要なステップであることは間違いないが、この方法にも限界がある。主なものは、完全な墓誌がないために推測に頼らざるを得ないことである。私はこのような検証を試み、様々な一次資料を埋葬記録と並列に並べ、その信頼性を明らかにした[*40]。

第三の方法は、データサンプリングであり、これは一例のみである。これは、L. S.C.スマイス『 南京地区での戦災被害: 1937.12~1938.3』(1938年)である。スマイスは社会学者で、日本軍の残虐行為の直後である1938年初頭に南京で大規模な調査を実施した。彼はシカゴ大学で社会学の博士号を取得し、1931年と1932年の少なくとも2回、同様の調査を行った経験があり、このような調査を行うのに十分な資格を持っていた。スマイスの調査は、南京の城壁内とその周辺の農村の2つの地域で行われた。市街地調査では、調査員は居住する50軒すべての家屋を調査した。調査期間は1938年3月9日から4月2日までで、1938年4月19日から23日にかけては補足調査も行われた。農業調査は、南京周辺の4.5県、2,438平方マイルで行われた。これらの調査は、まだ適切に分析されていない多くのデータを作成した。南京陥落後、これほど早く南京とその周辺で実施された調査は他にない。このような資料を幅広く活用した著者は意外に少ない[*41]。

最後の方法論である日本軍の現地報告書の調査にも限界がある。日本軍は報告内容に関して非常に厳格であったが(例えば特定の日に何発の弾薬が使わ れたか、何人の日本兵が殺されたか)、同時に個々の部隊が戦場で死んだ敵兵の数を定期 的に誇張した(使われた弾薬の数を調べれば、本当の中国人の死者数がわかる場合があ る)。この方法は、秦郁彦、山本正弘、そして『南京戦史』の著者たちによって広く活用されている。

上記の方法論は、使用する資料によって定義することができる。南京の「傍観者」、南京の国際社会のメンバー、中国の「被害者」、日本の「加害者」である。[*42] 秦は、この一連の資料を詳細に分析しても、南京の被害者の数をカウントする手段が得られるとは考えていない。しかし、私は彼が間違っていると確信している。特に国際社会のメンバーによって書かれた様々な文書は、多くの(合理的に客観的な)情報を提供してくれるが、やはり英語の文献では十分に活用されていない。

私の知る限り、いかなる言語であれ、当時南京にいた西洋人コミュニティのメンバーを正確に 特定したのは私が初めてである[*43]。 占領初期に南京にいた中国人によって書かれたとされる中国語の記録は数多く存在する[*44]。少なくともそのうちのいくつかは、部分的に明らかに虚偽であり(例えば、街を離れた国際委員会のメンバーとの会話を報告)、ほぼ間違いなく中国政府のプロパガンダの産物であっただろう。何が本物かを見極め、占領下の南京をそこに住む中国人が体験した物語として伝えるために、それをもっと活用する作業が必要である。多くの中国軍関係者の日記は、『元国民団江陵康煕字典』などの著作にまとめられ、出版されている。「南京包囲網」(元国民党元将軍の対日抵抗戦争における個人的な経験。1987年)により、初めて中国軍の日本軍との戦いの経験を振り返ることができるようになった[*45]。この資料のどれもが英語では入手不可能であり、この宝の山を利用して南京の歴史を英 語で再構築し始めた研究者は、おそらく山本と筆者だけであろう[*46] 。 多くの日本の記録は、南京事件が起きてからかなり時間が経ってから現れ始めたもので、多くの場合、慎重に扱わなければならない。例えば、「日記」は必ずしも 1937-38 年の冬の産物ではなく、特定の政治的目的を念頭に置いて数十年後に書かれた 再構成のものなのである。

最後の情報源は、南京裁判と東京裁判の記録である(埋葬記録の多くは、実際には南京で行わ れた残虐行為の責任を問われた日本人の戦後裁判のために作成されたものである)[*47] 。加害者である裁判中の日本人が虚偽の証言をする強い動機があったことは明らかであるが(中には死刑になる人もいた)、他の証人の証言にも虚偽であることが容易にわかる部分がある。これは、事件から裁判までの時間が長かったからかもしれないが、復讐心も否定はできない。そのため、戦後、南京や東京で行われた軍事裁判のみを、あるいはそれを中心とした二次資料には、ある程度の慎重さと懐疑心が必要である(例えば、洞富雄の著作はその一例である)。

7.最近の傾向

日本での議論は、ジョン・レーブの日記が持つ意味を十分に咀嚼し(秦郁彦などは「レーブ効果」を語っている)、アイリス・チャンの本を吸収することによって、大きく変化してきた。出版物の氾濫は続いているが、コンセンサスが生まれつつある兆しもある。ラーベは、大虐殺派の極端な犠牲者数推定の根拠の多くを明らかに破壊したが、日本軍が略奪、放火、レイプ、「元兵士」とされた数千人の処刑に責任があると確信していることも明らかにした[*48]。しかし、長期的に最も大きな影響を与えるのは、おそらく大虐殺学派のメンバーであり、そのメンバーはすでに人数の下方修正を始めていると言わざるを得ない。例えば、最近英訳された『The Nanjing Massacre』では、「死体最大化論者」本多勝一が、南京とその周辺における日本軍の残虐行為の規模について、大幅に見積もりを引き下げている。フランク・ギブニーが序文で述べているように、本田は現在、「10万人強」が南京事件での虐殺の規模を示す本当の数字だと考えている[*49]。 笠原は、ラベの推定に基づき、戦死した兵士を含む民間人、兵士ともに 5~6 万人という同様の数字を導き出し、それに 8 万人という数字を加えている(これは 9 万人の兵士が死亡し、うち 1 万人が戦死、8 万人が処刑されたと仮定している)。 [*50] つまり、大虐殺学派の少なくとも一部のメンバーは、ラベの推定を受け入れたようだが、 この推定のうち少なくとも 3 万人は戦闘で死亡した兵士であるとラベが明言しているにも かかわらず、また、ドイツ大使館への公式報告における民間人の死者数の推定が「数千」 であったにもかかわらず、民間人に対してのみそれを使っている[*51] 本田の推定修正版はラベ日記から生まれたが、テキスト自体にはラ ベ以前の推定もある。本田はここで、「南京襲撃の 11 月から 1 月までの約 3 ヶ月を一つの現象として扱う必要がある」 と主張しており、これは後の彼の主張と一致している。しかし、このように時間枠(と地理)を広げると、「殺さ れた人の数について具体的に何か言うにはあまりにも多くの時間を扱っているが、虐殺の犠牲者が数 十万人に及ぶことを誰も否定することができない」、と言い切るのである。 [*52] このように、彼の著作の英訳版には、本文に「数十万人」という「古い」正統派の数字が、序文に「10万人以上」という「新しい」正統派の数字の両方が含まれている。

上述のように、アイリス・チャンの研究は幻想派を活気づけ、南京に関する議論が偏向しており、意図的な捏造とまではいかないまでも故意の無知に基づくことを証明しようとする集団にとって、無限のゴールを得るための格好の標的を提供することになった。例えば、南京に関する最新の著作5冊のうち、質はともかく量的には4冊が幻想派のメンバーによって出版されており、大虐殺派のメンバーは1冊だけである。

ラーベとチャンの影響に加え、日本における第二の傾向は、議論の国際化である。本田の著作が最初に英訳されたが、すぐに幻想派の主要人物の一人である田中正明がそれに続いた[*53] 。もう一つの国際化の兆候として、南京に関する最近の著作の一つは、もともと英語と日本語の両方で出版されている[*54] 。屍体最小化派と屍体最大化派はともに英語で出版しているが、一部の歴史家の翻訳を出版するのは本巻が最初である。

第三の傾向は、日本語と中国語の両方の文献を知り、精通している西洋の学者が、この議論に関心を示すようになってきたことである。ジョシュア・フォーゲル(Joshua Fogel)氏の研究はその最たる例だろうが、ティモシー・ブルック(Timothy Brook)氏やボブ若林(Bob Wakabayashi)氏なども、南京に対する一般の認識を覆すに違いない極めて独創的な研究をしている。例えば、若林は最近、二人の日本人将校が、どちらが先に100人の中国人を刀で殺す(首を切る)ことができるかを競った話に関する論文を発表している[*55]。 この競争は、戦時中の日本の神話の一部として生まれた。二人の将校は敵(中国)の機関銃陣地に突撃し、それぞれが戦闘で百人以上の敵兵の首を切ったと言われているが、戦後の世界では捕虜の処刑競争に作り変えられ、英語と中国語の文献で南京の神話の主要部分となった。若林氏の論文は、この競争に関する学術的な研究としては、どの言語でも最も優れたものである。関連する傾向として、上述のように、一次資料の英語版編集本の出版が増加している。

第四のトレンドは、犠牲者の数に固執する日本の議論では長い間無視されてきた南京の側面に光を当てようとする最近の試みである。その顕著な例がティモシー・ブルックで、彼は未発表の論文の中で、南京に設立された最初の合作政権である自治政府委員会、特にそのメンバーの一人であるジミー・ワンを考察している[*56] 。このほか、ブルックは、自治委員会に代わる改革政府(維新政体)について考察している[*57]。占領された南京の物語、そして日本の支配者と中国の被支配者の間に築かれたつながりは、長い間議論の中で見落とされてきたが、ブルックの研究はこの出来事に対する我々の理解を拡大するものである。私は、関連するテーマとして、南京安全区国際委員会とその日本統治時代の経験について、2つの論文を書いた[*58]。南京に関する言説全体の議論とホロコーストに関する言説との比較、つまり南京の歴史ではなく、その歴史学の分析は、これまた比較的新しいテーマで、新しい実りある知見を提供している。ここでの楊大清とジョシュア・フォーゲルの仕事は、特に洗練されたものである[*59]。金丸雄一は最近、南京を含む華中地域の多くの書籍や文化財の運命について、画期的な研究を発表した[*60]。

また、最近では、南京に関するこれまでの文献の多くを支えてきた考え方の限界を克服する試みも行われている。たとえば、南京に関する英語文献の多くに見られる(無意識にせよ)共通の前提は、中国人を女性化し、東洋化した「受動的」な非主役とみなす考え方である。一例を挙げれば、占領初期の数週間、南京の大部分が焼失した。中国の公式な焦土化政策、南京の城壁内に多数の中国軍人がいることはよく知られており、中国人と日本人による南京の大規模な略奪、いったん占領した都市の中心部を維持することは日本側の利益であった(中国政府にとって日本側の都市を否定することが利益であったのと同様に)にもかかわらず、この放火は明示的ではないにしても暗に日本人に起因するものとして長いこと扱われてきた。放火の多くが日本兵の仕業であることは明らかだが、その一部が中国人の妨害工作の結果である可能性はほとんど見落とされてきた。南京市内で中国人の抵抗運動があったかどうかの検証も未開拓のままである[*61]。

研究者は、今後ますます注目されるようになるであろうあるテーマについて、これまで非常に消極的であった。例えば、日本人はすべて悪で、中国人はすべて無実の犠牲者であるという基本的な仮定は、感情的には満足できるものの、完全な歴史的説明を可能にしない。南京とその周辺での出来事をより深く理解するためには、多くの不穏な疑問が投げかけられなければならないだろう。南京の城壁の中に多数の民間人が閉じ込められていたにもかかわらず、南京に立てこもった中国の判断は正しかったのだろうか。中国兵の逃亡を防ぐために、コンクリート製の砲台の扉を(場合によっては)ロックしてまで死闘を繰り広げた決断はどうだったのだろうか。中国軍が「私服兵」(私服で戦う兵士)を使ったことが、日本軍による私服の武器所持年齢の男性民間人の処刑につながったのでしょうか?中国軍が南京陥落後、少なくとも一部の部隊を軍服から着替えさせ、民間人の中に隠れるようにしたことが、そのような処刑につながったのか?民間人の中に隠れていた武器を持った私服姿の男性(少なくともいくつかの場合)を発見し処刑した日本の決定は合法だったのだろうか?ここで、英語の文献が本領を発揮するかもしれません。多くの日本人は明らかにこれらの問題に取り組むことを極端に嫌がるだろうし、これらの問題の多くは、当分の間、中国語の言説ではタブーであり続けるだろう。これらの問題を問うことは、南京とその周辺で起こったであろう残虐行為を否定するのではなく、南京に関する歴史的言説は、この問題が白黒の善悪の立場が示唆する以上に複雑であることを認めなければならないことを示すに過ぎないのである。

もう一つ、私の考えでは、驚くことに、まだ調査も分析もされていない問題がある。数の問題に熱中するあまり、南京事件を日中戦争初期の文脈の中で説明する問題が見落とされているのである。南京の経験は、日本軍に敗れた他の中国の都市の経験と質的にも量的にも異なっていたのか、もしそうならなぜなのか。

日本軍が都市を占領するたびに、同等の虐殺があったわけではありません。では、なぜ南京で?考えられる要因は、日本の上層部が南京から何らかの教訓を学び、後にそれを防ぐための措置を取ったということです。また、日本軍の指導者が、戦争をできるだけ早く終わらせるために、中国人を恐怖に陥れるために意図的にこの大虐殺を行ったという可能性もある。しかし、もう一つの答えは、南京では最高指揮官から発せられるのではなく、単に指揮系統の断絶があったというものであろう。さらにもう一つのアプローチは、南京事件を、戦争中に日本が行った民間人に対する組織的なテロ(「3つのオール」という言葉に要約される)の中に位置づけることである。私はここで、これらの説のどちらかを支持しようとするのではなく、この一連の大きな問題全体に、今日まであまりにも注意が払われていないという印象を記すにとどめたのである。そして、その理由を考えたいのです。

8.まとめ

本稿では、今日の南京事件研究のあり方に光を当てることを試みた。

まず、控えめに言って、南京は論争の的となるテーマである。南京事件の理解はホロコーストの理解の足元にも及ばないが、いずれの場合も、正統派の立場から一歩も譲らない者を悪者扱いする傾向がある。問題は、中国と日本では正統派の立場が全く異なることである。日本国内でも3つの異なる正統派が出現している。日本では実際に議論が行われているが、30万人という数字をもっともらしいと受け入れる人はいない。一方、中国では、南京の日本軍虐殺犠牲者同胞記念館の入り口に、この数字が(比喩的にも文字通りの意味でも)具体的に決められている。もしこのまま議論が平行線をたどり、この歴史的事件に対するより深い、より完全な、国境を越えた理解を生み出すために一堂に会することがないとしたら、それは不幸なことである。一方、この障害をどのように克服するかは、ジレンマに陥っている。議論の多くがイデオローグに支配されている限り、歴史家にとって賢明な選択肢は、頭を低くして他のテーマを研究することかもしれない[*62] 。しかし、それは望ましい結果とはいえない。歴史家は、現代のイデオロギーや国際的な争いに南京を武器として利用する傾向に対抗する義務があるのは確かである。

第二に、あまりにも多くの日本人著者が、南京が良くも悪くも現代中国のアイデンティティ構築の中心的な柱となっているという事実に鈍感である。南京を論じることは、この自己のアイデンティティを脅かすことになる。したがって、この議論に参加する者は、それに対して何らかの感受性を示す必要がある。私は、中国の正統性を疑うことなく受け入れる必要があると主張しているのではない。実際、私自身は、真実を発見し、それとともに生きていくことよりも、嘘の上にナショナル・アイデンティティを築くことの方が(少なくとも長期的には)危険だと考えている。しかし、(議論の両極端において)暴力的で扇情的な言葉の使用を避け、歴史的探求の道徳的意味合いをより強く意識し、敏感になるための努力は必要であろう。

第三に、歴史家は一次資料を冷静に検討し、それらの資料が語るところに基づいて南京の歴史を再構築する義務がある。南京について書く人の中には、明らかに日本人の責任をすべて免除しようとする人もいれば、日本人を独特の残忍で冷酷な民族として描き出そうとする人もいる。どちらの立場も、南京事件についての議論の出発点にしてはならない。もちろん、どちらかがそのような検証の結論になることもあるだろうが。このようなアプローチには、できるだけ多くの一次資料の出版が不可欠であることは明らかであり、できるだけ多くの発見と出版が奨励されなければならない。

最後に、南京事件を研究する歴史家同士の対話を促進することが必要である。その一つの場が英語であり、日中双方の研究者がアメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリアなどの第三国の研究者と討論できる場である。中国語や日本語の言説の問題は、どちらも偏狭で、政治的な環境が非常に厳しいことである。真実の解明は、アイディアの市場において、絶え間ない議論(第三者である歴史家の仲介を含む)を通じて行われるのである。

By David Askew

David Askewは、立命館アジア太平洋大学およびモナシュ大学の准教授です。

原文はこちら

参考文献

- Anon、1997、「日本で連想「南京大虐殺」83%・・・中国共産党の機関紙が調査」『朝日新聞』1997 年 2 月 17 日(夕刊)、p.2

- Anon, 1998,「忘れられない女」リーダーズ・ダイジェスト社。1998年9月1日 http://www.irischang.net/index.cfm でご覧いただけます。

- 荒謙一、1987/2002、『「南京事件」日本人48人の証言』、東京。小学館文庫。

- Askew, David, 2000,本多勝一『南京大虐殺』日本の国恥に立ち向かう日本人ジャーナリスト」。 オーストラリア・アジア研究協会(電子ジャーナル:http://www.uws.edu.au/social/asaa/news.html)2000/8/10

- Askew, David, 2001a,『南京事件:民間人に関する一考察 中日研究』第13巻 第2号。3月2日、pp.2-20。

- Askew, David, 2001b,「南京事件をめぐる日本の議論 概観」 オーストラリアアジア学会(電子ジャーナル:http://www.uws.edu.au/social/asaa/news.html)5月15日

- Askew, David, 2002a, ‘The International Committee for the Nanking Safety Zone: An Introduction」『日中研究』第 14 号、4 月、3-23 頁。

- Askew, David, 2002b ‘The Nanjing Incident: Recent Research and Trends”, Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies (http://www.japanesestudies.org.uk/).

- Askew, David, 2002c, ‘Kitamura Minoru, ‘Nankin jiken’ no tankyu – Sono jitsuzö o motomete’, Japanese Studies, vol. 22, no. 1, May, pp.79-82.

- Askew, David, 2002d, ‘Nanking 1937-38: このような状況下において、日本人はどのように行動したのか。

- Askew, David, 2003a, ‘Defending Nanking: 李錬三郎「南京の防衛:首都駐屯軍の検討」『中日研究』15 号、4 月、148-73 頁。Askew, David, 2003b, ‘Buried Bodies, Hidden History: 南京における日本軍の残虐行為の規模の推定に向けて」『立命館アジア太平洋研究』第 13 号。

- Askew, David, 2004, ‘The Contested Past: History and Semantics in the Nanjing Debate’, Ritsumeikan International Affairs, March (forthcoming).

- Askew, David, forthcoming a, ‘Westerners in Occupied Nanking: 1937年12月~1938年2月」、ボブ・タダシ・若林編『南京の残虐性』。Complicating the Picture (近刊).

- Askew, David, forthcoming b, ‘Population and Victimization Statistics’, in Bob Tadashi Wakabayashi (ed.), The Nanking Atrocity: 複雑化する図式」(近刊)。

- Askew, David, unpublished manuscript, ‘The Military Death Toll in Nanking: アスキュー、デビッド、未発表原稿、「南京における軍人の死者数:首都守備隊の運命の検討」。

- 吾妻四郎さんの南京裁判を考える会編、2001、『害と赦し-南京大虐殺と吾妻四郎裁判』、東京。現代書館。

- Brook, Timothy, 2001a, ‘The Creation of the Reformed Government in Central China, 1938’, in David P. Barrett and Larry N. Shyu (eds.), Chinese Collaboration with Japan, 1932-1945: The Limits of Accommodation, Stanford, California: Stanford University Press, 2001.

- Brook, Timothy, 2001b, ‘The Tokyo Judgement and the Rape of Nanking’, The Journal of Asian Studies, vol.60, no. 3, 8月, pp.673-700.

- Brook, Timothy, forthcoming, ‘Sino-Japanese Collaboration during the Rape of Nanking (Jimmy Wang’s Tour of Duty along the Border between Good and Evil)’, in Bob Tadashi Wakabayashi (ed.), The Nanking Atrocity: Complicating the Picture (近刊).

- Brook, Timothy, (ed.), 1999, Documents of the Rape of Nanking, Ann Arbor: University of Michigan Press.

- Buruma, Ian, 1999, ‘The Joys and Perils of Victimhood’, New York Review of Books, April 8, pp.4-9.

- Chang, Iris, 1997, The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II(第二次世界大戦の忘れられたホロコースト), New York: Basic Books.

- Cohen, Paul A., 1997, History in Three Keys: The Boxers as Event, Experience, and Myth, New York: コロンビア大学出版局

- Eykholt, Mark, 2000, ‘Aggression, Victimization, and Chinese Historiography of the Nanjing Massacre’, in Joshua A. Fogel (ed.), The Nanjing Massacre in History and Historiography, Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press, 2000.

- Fogel, Joshua A., 1998, Review of The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II, by Iris Chang, Journal of Asian Studies, vol. 57, no. 3, 8月, pp.818-19.

- Fogel, Joshua A., 1999a, ‘Correspondence’(通信): 南京大虐殺はどれほどひどかったのか」『ロサンゼルス・タイムズ』8月15日号。

- Fogel, Joshua A., 1999b, 「アイリス・チャンの描く南京事件の誤解と偏見」『世界』第667号、11月、252-57頁.

- Fogel, Joshua A., 2000, ‘The Controversy over Iris Chang’s Rape of Nanking’, Japan Echo, vol. 27, no. 1, February, pp.55-57.

- Fogel, Joshua A. forthcoming, ‘The Nanking Atrocity and Chinese Memory’, in Bob Tadashi Wakabayashi (ed.), The Nanking Atrocity: を参照。

- Fogel, Joshua A., (ed.), 2000, The Nanjing Massacre in History and Historiography, Berkeley and Los Angeles, California.「南京大虐殺の歴史と歴史学」(共著): University of California Press.

- Gao Xingzu et al., 1962, ‘Riben giguozhuyi zai Nanjing datusha’ (Japanese imperialism and the massacre in Nanjing), translated by Robert Gray at http://www.cnd.org/njmassacre/njm-tran, last accessed 21 March 2001.高興津ほか、1962年『日本帝国主義と南京大虐殺』(ロバート・グレイ訳)。

- Gibney, Frank, 1999, ‘Editor’s Introduction’, in Honda Katsuichi, The Nanjing Massacre: A Japanese Journalist Confronts Japan’s National Shame, Armonk, New York: M. E. Sharp, 1999.

- 秦郁彦、1986、『南京事件-「大虐殺」の構造』東京。チュコー新書。

- 秦郁彦、1993、「論争史から見た南京事件」『正和史の謎を解く』、東京。文藝春秋、第1巻。

- 秦郁彦、1995、『南京大都会振向-理辨直照出倫書』、香港:上武韻書館。秦(1986)の翻訳。

- 秦郁彦、1998a、『現代日本史の課題』、東京。文芸春秋。

- 秦郁彦、1998b、「南京の残虐行為。秦郁彦、1998b、「南京事件の事実と寓話」、『ジャパン・エコー』25 巻、No. 4, 1998, pp.47-57.

- 秦郁彦、1998/1999、「南京大虐殺事件-数字の検証」秦郁彦『現代史の光と影』、東京、pp.25-27。叢書社、1999年。秦(1998b)の翻訳。

- 早瀬敏行、1999、『将門の真実-南京事件松井岩根人物伝』、東京。光人社。

- Hein, Laura and Mark Selden, eds, 2000, Censoring History: Hein, Laura, Mark Selden, eds, 2000, Censoring History: Citizenship and Memory in Japan, Germany and the United States, Armonk: M.E. Sharpe.

- 東中野修道、1998、『「南京大虐殺」の徹底検証』、東京。天電社。

- 東中野修道、2001、『「南京大虐殺」の徹底解明』(邱振瑞訳)、台北。前衛出版社。東中野(1998)訳。

- 東中野修道・藤岡信勝、1999、『「座×霊府×邑×南京」の研究-中国における「浄土真宗」の手口と戦略-』、日本評論社。南京の強奪×南京の研究-中国における「情報戦争」の手口と戦略」、東京。正伝社。

- 東中野修道編、2002、『南京「虐殺」研究の最前線(平成 14 年版)-日本「南京」学会年報』。2002年日本南京学会年報』東京。天天社。

- 東中野修道編、2003a、『1937年南京攻略戦の真実-新資料発掘-』、東京。小学館文庫。

- 東中野修道編、2003b、『南京「虐殺」研究の最前線(平成 15 年版)-日本「南京」学会年報』(日本評論社)。日本南京学会年報2003』東京。天電社。

- Hoffman, Michael, 2001, ‘Internet Hate-Porn Novels Inflame Historical Passions’, The Japan Times, 6月3日.

- 本多勝一、1999、『南京大虐殺』。A Japanese Journalist Confronts Japan’s National Shame, Armonk, New York: M. E. Sharp.

- 本多勝一・渡辺春美・星徹『南京大虐殺史の敗戦-理趣銘々邨彩票未来へ』(岩波書店)。李秀英名誉毀損事件から未来へ』東京。共育出版会。

- 保呂富雄編、1973、『南京事件』、日中戦争史料編纂委員会編『日中戦争史料』第9巻、東京。河出書房新社。

- 保良富夫編、1985、『日中戦争南京大虐殺事件資料集』下巻、英文資料、東京。青木書店。

- 洞富雄、1987、『南京大虐殺』、毛良洪・朱亜玄訳、上海。上海毅文出版社。

- 保良富夫・藤原彰・本多勝一編、1987、『南京事件を考える』、東京。緒月書店。

- 保良富夫・藤原彰・本多勝一編、1988、『南京大虐殺の現場へ』、東京.朝日新聞社。

- 保良富夫・藤原彰・本多勝一編、1982、『南京大虐殺の研究』、東京。万世社。

- 秀樹編、1939年、『南京安全区文書』、上海。ケリー&ウォルシュ社。

- Hu, Hua-ling, 2000, American Goddess at the Rape of Nanking: The Courage of Minnie Vautrin, Carbondale: Southern Illinios University Press.

- 五十嵐善之助、2000、『決闘 南京事件の真実』、東京。文芸社。

- 五十嵐善之助、2002、『南京事件の反省と平和の創造について』、東京。文芸社。

- 井上ひさし、1987、「南京事件と埋葬問題」、保良富夫・藤原彰・本多勝一編『南京事件を考える』、東京.緒月書店、1987年。

- 井上ひさし, 1988,「遺体埋葬から見た南京事件犠牲者の数」保良富雄・藤原彰・本多勝一編『南京大虐殺の現場へ』東京, pp: 朝日新聞社、1988年。

- 石田雄治編、2001、『資料 ドイツ外交官の見た南京事件』、東京。大月書店。

- 板倉義明、1986、「松井岩根日記の捏造について」、『文藝春秋』1 月号、pp.186-194.

- 板倉義明、1999、『本音はこうだった南京事件』、東京。日本図書刊行会。

- 金丸雄一、2000、「『支那事変』時の『忠臣建設資料保存会』とその周縁-『支那事変』期日本の大中継をめぐって」『立命館経 済学』第 49 巻第 1 号、1937-1942 年。5, 12 月, pp.93-127.

- 金丸雄一, 2002,「曲論の系譜-南京事件記における歪曲論の検証-」『日本経済評論』第 14 巻第 1 号, pp: 南京事件時の略奪問題の検証」『立命館国際言語文化研究所』第 40 巻第 2 号、123-38 頁。

- 笠原徳治, 1992,「南京防備戦と中国軍」保良富雄・藤原彰・本多勝一編『南京大虐殺の研究』東京: 万世社、1992年。

- 笠原徳治、1995、『南京難民の百日-逆襲を見た外国人』、日本評論社。笠原徳治、1995、『南京難民の百日-虐殺を目撃した外国人』、東京。岩波書店。

- 笠原徳治、1997、『南京事件』、東京。岩波新書。

- 笠原拓史、1998、「新書南京事件の写真について」、『東書』4 月号。http://www.history.gr.jp/nanking/books_tosho_199804.html にて閲覧可能。

- 笠原徳治、1999、『南京事件と三光作戦-未来に残す戦争の記憶-』、東京。緒月書店。

- 笠原徳治、2001、ジョシュア・A・フォーゲル編著の書評。(2000)およびティモシー・ブルック編(2000)の書評。(1999), Monumenta Nipponica, vol.56, no.2, pp.266-69.

- 笠原徳治、2002、『南京事件と日本人-戦場の記憶とグロ-バリズム』、日本評論社。南京事件と日本人-戦争の記憶におけるナショナリズムとグローバリズム』東京。柏書房。

- 加藤川康太郎「『証言による南京戦史』-その概観-」『開港』3月号。

- 北村稔、2001、『「南京事件」の探険-その実像をもとめて』、東京。文春新書。

- Manne, Robert, 2002, ‘Blind to Truth, and Blind to History’, Sydney Morning Herald, 16 December 2.

- 松村俊夫、1998、『「南京大虐殺」への重大な疑惑』、東京。天電社。

- 松尾一郎、2003、『プロパガンダ戦争としての「南京事件」-広辞苑でみる「南京大虐殺」の真実』(日本評論社)。宣伝戦争としての南京事件-秘蔵写真で見る「南京大虐殺」の真実』(東京)。光人社。

- 南京大虐殺」史料館・南京頭書館編、1997、『秦華日軍南京大虐殺史料』、南京市。江蘇省谷子出版社。

- 南京事件調査委員会編、1992、『南京事件資料集』上巻、『アメリカ資料』、東京。青木書店。

- 南京事件調査委員会編、1999、『南京大虐殺否定派13の嘘』、東京。柏書房。

- 南京戦史編纂委員会編、1993a、『南京戦史』増補改訂版、東京。開光社.

- 南京戦史編纂委員会編、1993b、『南京戦史資料集 1』、改訂増補版、東京。開光社。

- 南京戦史編纂委員会編、1993c、『南京戦史資料集Ⅱ』改訂増補版、東京。開光社。青木書店。

- Pritchard, R. John, and Sonia Magbanua Zaide, 1981, The Tokyo War Crimes Trial, New York: Garland Publishers.

- Rabe, John, 1997a, Der gute Deutsche von Nanking, herausgegeben von Erwin Wickert, Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt.

- Rabe, John, 1997b, 『南京の真実』, 東京: Ködansha. Rabe (1997a)の翻訳。

- Rabe, John, 1998, The Good Man of Nanking: The Diaries of John Rabe, edited by Erwin Wickert, translated by John E. Woods, New York.『南京の善人』(アーウィン・ウィッカート編、ジョン・E・ウッズ訳): A. A. Knopf.

- Sandall, Roger, 2002, ‘Mr Windschuttle Versus the Professors’, The Australian, 23 December.

- Shokun! 2001, 「決定版『南京事件』最新報告」『諸君!』2 月号、pp.128-212.

- Smalley, Martha Lund, (ed.), 1997, American Missionary Eyewitnesses to the Nanking Massacre, 1937 – 1938, New Haven: Yale Divinity School Library.『南京事件の目撃者たち』(邦訳は『南京事件最新報告書』)。

- Smythe, L. S. C., 1938, War Damage in the Nanking Area: Smythe, L. S. C., 1938, 『南京地域における戦争被害:1937 年 12 月から 1938 年 3 月』. 1938, Smythe, L. S. C., 1938, “Urban and Rural Surveys, by Dr. Lewis Strong Casey Smythe and Assistants, on behalf of the Nanking International Relief Committee, Compiled June 1938, Shanghai: マーキュリープレス。

- 鈴木彰、1982、程佳善他編『トゥーシャ(大虐殺)』台北:遠城出版社。

- 鈴木章、1999、『新「南京大虐殺」の幻影-さらなる考察-』、東京。飛鳥新社。

- 竹本忠夫・緒方靖夫、2000、『疑惑の「南京大虐殺」』。竹本忠雄・緒方靖夫、2000、『「南京大虐殺」疑惑-中国の捏造主張に対する日本の反論』、日本評論社。西神「南京大虐殺」-世界にうたわれる日本の円環-, 東京: 明成社。

- 田中正明、2000、『南京で何が起きたか』。田中正明、2000、『南京で何が起きたか-俗説の反駁』、東京。世界出版.

- 田中正明、1987/2001、『南京事件の総括-虐殺否定の根拠-』、東京。天天社。

- Timperley, H. J., (ed.), 1938a, What War Means: The Japanese Terror in China – A Documentary Record, London: Victor Gollancz.

- Timperley, H. J., (ed.), 1938b, The Japanese Terror in China, New York: Modern Age Books.

- 富澤重信、2003、『南京事件の核心-データーベースによる事件の解決』、東京。天天社。

- 畝本正樹、1998、『真正南京事件-ラーベ日記の検証』、東京。研 究社。

- Vallace, Charles, 1998, ‘America o yurugasu “Za × Reipu × obu × Nankin”‘ (The Rape of Nanking shocks America), Chüö Köron, August. http://www.history.gr.jp/nanking/books_chuokouron9808.html でも閲覧可能。

- ヴォートリン、ミニー、1999、『南京事件の日々-ミニー×ヴォートリンの日記』岡田龍之介・伊原洋子訳、東京。大月書店。

- 若林侃司、2000、「南京百人斬り論争-捏造された幻想の中の戦争罪悪」『日本研究』第26巻第2号、夏、307-40頁。

- 若林・ボブ・タダシ、2001、「南京大虐殺。若林・ボブ・正、2001、「Now You See It, …」、Monumenta Nipponica, vol.56, no. 4, Winter, pp.521-44.

- 若林ボブ正編、近刊、『南京大虐殺』。若林・ボブ・タダシ編、近刊、『南京の残虐性:その解明に向けて』。

- 山本正弘、2000、『南京』。Anatomy of an Atrocity, Westport, Conn.: Praeger.

- Yang, Daqing, 2000, ‘The Challenges of the Nanjing Massacre: 楊大清、2000、「歴史的探求に関する考察」、ジョシュア・A・フォーゲル(編)、The Nanjing Massacre in History and Historiography、Berkeley and Los Angeles, California.所収。University of California Press, 2000.

- Yang, Daqing, 2001, ‘The Malleable and the Contested: 楊大清, 2001, ‘The Malleable and Contested: The Nanjing Massacre in Postwar China and Japan’, in T. Fujitani, Geoffrey M. White and Lisa Yoneyama (eds.,), Perilous Memories: The Asia Pacific War(s), Durham and London: Duke University Press, 2001.

- 吉田隆, 2000, ‘A Battle over History: 吉田隆, 2000, ‘A Battle over History: The Nanjing Massacre in Japan’, in Joshua A. Fogel (ed.), The Nanjing Massacre in History and Historiography, Berkeley and Los Angeles, California.日本における南京大虐殺の歴史的変遷とその歴史的変遷, 日本学術振興会, 2001: University of California Press, 2000.

- 吉本栄、2001、『南京大虐殺の嘘-ナゼその手でまかり通るのか?吉本栄一、2001、『南京大虐殺の嘘-なぜ暴かれ続けるのか』、東京。東洋図書出版会.

- 張開元編著、2001年、『虐殺の目撃者たち』。を、アメリカ人宣教師が南京での日本軍の残虐行為を目撃している、Armonk, New York: M. E. Sharpe.

- 中國大帝輿論壇関・南京市輿論関編、1997、『秦華日軍南京大虐殺資料』、南京市輿論館。Jiangsu Guji Chubanshe.

- 中國國民團總會編、1987a、『革命文選』第 108 巻、『日軍在華寶星-南京大虐殺』、南京國民團總會編、1987b、『日本軍南京大虐殺-南京大虐殺』、南京國民團總會編、1987c、『日本軍南京大虐殺-日軍在華寶星-南京大虐殺』。南京大虐殺」1巻、台北。中庸文武公經」。

- 中國國民團總經理編『革命文選』1987b、第 109 巻、『日軍在華寶星-南京大虐殺』(中國民團總經理編『革命文選』1987b、中國民團總經理編『革命文選-日軍在華寶星-南京大虐殺』(中國民團總經理編「日軍の中国における非道な行い。南京大虐殺」2巻、台北。中庸文武公經」。

- 中國人民正體新創意權現會文史譯「南京包囲網」卞氏編、1987年、元國民堂江陵康煕鄭秦利之。南京包囲網」卞氏編, 1987, 元国民党江陵康煕全権:南京包囲網: 南京防衛戦」、北京。中國文選社。

- 南京大虐殺」、北京。中華書院。

- 朱成山他編、1998、『秦華日軍南京大虐殺外史証言集』、南京。江蘇人民出版社.

注釈

- [*1]私の南京に対する考え方は、ボブ・ワカバヤシ氏との長年のメールでの会話によって発展してきた部分がある。この場を借りて、ボブが与えてくれた影響に謝意を表したいと思う。また、A.G.ゲッディーズとピーター・カービーにも感謝の意を表したい。両氏は本論文の草稿に目を通し、コメントをくれた。この論文の初期バージョンはAskew (2002b)として出版され、Electronic Journal of Contemporary Japanese Studiesの編集者の許可を得てここに再掲載された。

- [*2] 事件の用語自体にも異論がある。これまで使われてきた様々な用語の中で、「南京事件」は最も中立的であり、否定派の議論に対抗する上で特に有益な用語であると私は考えている。結局のところ、「大虐殺」が起こったことを否定することは可能だが(「大」と「虐殺」の定義にもよるが)、「事件」が起こったことを否定することは不可能なのである。

- [*3] この点については、例えば、Buruma(1999)を参照。中国のディアスポラは、南京事件が国際的に注目されるようになるのに大きな役割を果たしてきた。米国などの華僑が南京事件の残虐性を強調する必要性を感じていることについては、単純な説明はできない。強いナショナル・アイデンティティーを求める気持ちは理解できるが、その構築において被害者意識が重要な役割を果たすことは残念なことである。憤りや被害者意識を共有することで、コミュニティーのメンバー間のつながりが生まれる可能性はある。少なくともあるアメリカのジャーナリストが推測しているように、優遇措置のシステムのなかで、大規模な残虐行為を受けた民族の一員であると定義されることによって、社会的、政治的、経済的利益が得られる可能性さえあるのである。Vallace (1998)を参照。

- [*4] チャン(1997:第10章)。

- [*5] 「死体最小化者」と「死体最大化者」という用語については、Askew(2004)、Manne(2002)、Sandall(2002)参照。

- [*6] Anon. (1997). 楊(2001: 50)にも引用されている。

- [*7] 存在する反日・嫌日サイトの例としては、Hoffman (2001)に引用されているHate Japan (http://www.hatejapan.com)を参照のこと。その他の組織については、例えば、日中戦争犠牲者追悼中国同盟(http://www.ww2.org.hk/index.html)、日本の対中侵略研究会(理奔金華聯合会)、日中戦争真相究明保存同盟(http://www.sjwar.org/home.htm)などを参照されたい。日本には、左派の「南京事件調査研究会」、右派の「南京事件研究会」などの協会がある。雑誌については、南京事件研究会の各種出版物のほか、東中野編『南京事件研究会』、『南京事件研究会』、『南京事件研究会』、『南京事件研究会』、『南京事件研究会』などを参照。(2002, 2003b)、『康利燦正要録』、『理邊金華要録』などがあり、いずれも南京に関する論文が多く掲載されている。南京に関する最高のサイトのひとつは、日本人が執筆した「南京事件資料」(http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/)である。また、梶本正人氏の「オンラインドキュメンタリー」も素晴らしいサイトである。また、梶本正人氏の「オンライン・ドキュメンタリー:南京事件」(http://journalism.missouri.edu/~jschool/nanking/)も秀逸である。また、「南京大虐殺は嘘だ」(http://www.history.gr.jp/nanking/index.html)、「南京事件資料」(http://www.ne.jp/asahi/unko/tamezou/nankin/)なども参照。中国の主要なサイトとしては、WWW南京大虐殺(1937-1938)犠牲者記念館(http://www.arts.cuhk.edu.hk/NanjingMassacre/NM.html)を参照。また、「南京大虐殺」(http://www.cnd.org/njmassacre)、「日本戦争犯罪被害者協会」(http://members.tripod.com/~AVJWC/index.html)なども参照されたい。ベストセラーとしてのアイリス・チャンについては、例えば、anon. (1998)は、リーダーズ・ダイジェスト誌に掲載された記事で、表紙はチャンの写真である。この記事は、Chang の「公式」ホームページ (http://www.irischang.net/index.cfm) で見ることができる。

- [*8] 日本では左翼系の歴史家も「事件」を使うが、まず「南京事件」は「南京大虐殺事件」の略称であると述べて万人を喜ばせようとすることが多い。

- [*9] 優れたコレクションとしては、例えば、『中國人民正體新創意權現國為源會文史時朗讀本「南京寶威璋」卞氏輯』、『中國人民正體新創意權現國為源會文史讀本「南京寶威璋」卞氏輯』、『中國人民正體新創意國為源會文史讀本「中國寶威璋」』などがある。(1987年)、「中庸堂安玩」「中國大利司堂安玩」「吉林勝烈渓川」編。(1995年)、「南京大圖會」四洛邊路魏源匯・南京頭書観編、「南京大圖會」南京頭書観編、「南京大圖會」南京頭書観編、「南京大圖會」南京頭書観編。(1997)、「中國大利司大安關」「南京市大安關」編集部編。(1997). 台湾で出版された代表的なコレクションとしては、2巻セットの『中國民團中日維遠會編』(中國民團中日維遠會編)を参照されたい。(1987a、1987b)を参照されたい。また、英語資料の一部も翻訳されている。例えば、Zhu et al. eds. (1998).

- [*10] このことは、アイリス・チャンが作品に使用した多くの写真についても言える。

- [*11] 高ら(1962)参照。誤用」という言葉はEykholt (2000: 25)による。欧米社会の「帝国主義的・ファシスト的」なメンバーは、10年前、日本軍が罪のない中国人を虐殺しているのを助けたと非難されていた。楊(2000: 178, 注 93)に引用されている『新華社悦寶』1951年を参照。また、Eykholt (2000: 24-25)も参照のこと。

- [*12] 張(1997: 139)。張はここで情報源を誤用していない。彼女の著書で描かれた他の多くの出来事とともに、これは純粋なフィクションである。アイリス・チャンの問題については、さらなる研究が必要である。彼女の本は、日本では死体最小化論者によって、残虐行為が行われたと主張するすべての人々の信用を落とすために利用されている。張本人が事実の重要な問題で明らかに間違っていることを考えると、もし張本人が間違っているなら、残虐行為が行われたと主張する人は皆同じように間違っているという結論が導き出されるのである。レトリックとして、この方法論は非常に効果的ですが、明らかに不適切です。この点については、東中野・藤岡(1999)を参照されたい。チャンに関する最も重要な論評は、ジョシュア・フォーゲルによって書かれたものである。Fogel (1998, 1999a, 1999b, 2000)を参照。

- [*13] 国際委員会に関する私自身の見解については、Askew (2002a, forthcoming a)を参照のこと。また、笠原(1995)を参照。

- [*14] 代表的な翻訳としては、秦(1995)、東中野(2001)、保良(1987)、鈴木(1982)などを参照。

- [*15] 本多の仕事の大きな欠点と思われるもの、特に口承資料への過度の依存と無批判な受容については、Askew (2000)で論じている。

- [*16] この論文では、引用した著作に登場する著者の名前をそのまま記すように努めた。例えば、山本正弘の著作は、山本正弘ではなく、この順序で名前を記す。

- [*17] 南京に関する戦後の日本語での議論の概要については、吉田(2000)を参照。初期の議論については、若林(2000)が非常に良い紹介をしている。

- [*18] この点については、加藤川(1985: 18)参照。

- [*19] レーベの日記は『南京の真実』として日本語で出版された。ラーベ(1997b)参照。

- [*20] 日本歴史教科書改革研究会については、そのホームページ(英語)、http://www.tsukurukai.com/eng/mokuji.htm を参照。同日本語版(『アタラシイ歴史教科書をつくる会』)は、http://www.tsukurukai.com.html。批判的な議論については、Hein and Selden eds. (2000).

- [*21] 自由主義的歴史観の普及をめざす会については、http://www.jiyuu-shikan.org/e/index.html、日本語では、http://www.jiyuu-shikan.org.html。

- [*22] 最近の単行本だけでも、たとえば、東史郎さんの南京裁判を考える会編、『東史郎さんの南京裁判を考える会』、『東史郎さんの南京裁判を考える会』、『東史郎さんの南京裁判を考える会』、『東史郎さんの南京裁判を考える会』などを参照。(2001), 早瀬 (1999), 東中野 (1998), 東中野・藤岡 (1999), 東中野編 (2001), 東中野・藤岡編 (1999), 東中野・藤岡編 (2001), 東中野・藤岡編 (2001) を参照。(2002, 2003a, 2003b), 本田・渡辺・星 (2003), 五十嵐 (2000, 2002), 板倉 (1999), 笠原 (1999, 2002), 北村 (2001), 松尾 (2003), 南京時局調査会編(2002), 南京時局調査会(2003), 南京時局調査会(2004), 南京時局調査会(2005), 南京時局調査会(2006). (1999), 鈴木 (1999), 竹本・原 (2000), 富澤 (2003), そして最後に吉本 (2001) がある。日本における南京への関心の高さを反映して、最近になっていくつかの著作が再出版された。例えば、1987年に出版された田中(1987/2001)、1987年に出版された荒(1987/2002)などがある。

- [*23] Timperley ed. (1938a) と Hs’ ed. (1939)は、いずれもHora ed.で翻訳されている。(1973, 1985). ラーベ(1997b)。Vautrin (1999)。なお、Vautrinの一部は、Zhang ed. (2001).

- [*24] 笠原(2001: 266-67)。このような一次資料の日本語による出版は、現在も盛んに行われている。最近の著作としては、ミニー・ヴォートリン『南京事件の日々-ミニー・ヴォートリンの日記』(1999)、石田雄二編『資料-ドイツ外交官が見た南京事件』(2001)などが挙げられる。

- [*25] 秦(1993)。

- [*26] 笠原徳至、1997 年 11 月 21 日にプリンストン大学で開催された南京事件シンポジウムで配布された未発表の 論文、秦(1998a: 12)に引用されている。この論文は、笠原(1999: 238-48)にも日本語で掲載されている。笠原(1999: 240)参照。

- [*27] 『ショクン! (2001) このアンケートのレビューは Askew (2001b) を参照、以下はそれを基にした。

- [*28] 笠原の最新作(笠原 2002: 2 章)には、東日野子の作品の欠点を指摘しようとする部分がある。訳は若林編『東日流外三郡誌』に掲載されている。(近刊)に掲載されている。

- [*29] 南京戦史編纂委員会編『南京戦史』(筑摩書房)。(1993a, 1993b, 1993c) を参照。

- [*30] 北村に関する私自身の見解については、Askew (2002c)を参照。なお、彼は幻想派の出版社からかなりの程度出版しており、幻想派に近づく傾向を見せている。

- [*31] これは、歴史学を含むすべての社会科学においてイデオロギーが果たす固有の役割を否定するものではありません。イデオロギーや神話に関心を持つ人々と比較した歴史家の歴史再構築へのアプローチに関する刺激的な著作として、Cohen (1997)を参照されたい。

- [*32] 本多勝一『南京への道』は最近、英語で出版された。大虐殺派は、南京事件をめぐる日本国内の知的論争に敗れたとみて、英語に集中することにしたのかもしれない。本田(1999)参照。

- [*33] 笠原(2001:266)。

- [*34] 板倉義明などは、両派のメンバーが事件に関する資料や物語を捏造した事例をいくつも挙げている。代表的なものとして、板倉(1999: 233-283)の「死体マキシマイザー」曽根一雄に関するものを参照されたい。また、板倉(1986)の「死体最小化論者」田中正明についても参照。

- [*35] 南京事件調査委員会編『南京事件調査委員会』。(1999).

- [*36] 笠原の謝罪については、笠原(1998)参照。その後、岩波書店から写真を変えて再刊された。

- [*37] 以下、Cohen(1997)に多くを負う。

- [*38] 秦(1998b、1998/1999)。

- [*39] 私は、南京で中国共産党政権の監督を任された南京特務機関の生存者 1 人と面談し、また第六師団の生存者と面談しているが、そこにいた人で生存している人はもっと多 くいるはずでない。

- [*40] Askew (2003b)を参照。

- [*41] Smythe(1938)参照。私はこの調査を利用して、南京が陥落した 1937 年 12 月から翌年 2 月までの南京の民間人 の人口規模を求めた。Askew (2001a, forthcoming b)を参照。

- 傍観者」、「被害者」、「加害者」という用語は、楊(2000: 138)から借用した。

- [*43] Askew (2002a)を参照。笠原(1995)は国際社会の入門書として、様々な資料の多くを活用している。

- [*44] こうした回想の集大成として、例えば「南京大屠蘇」四洛邊路偉遠會、南京闘牛観編を参照。(1997).

- [*45] 中國人民正志謝謝賓館國語魏源匯文史子寮燕子魏源匯「南京寶威山」卞氏洲編(1997年)。(1987).

- [*46] 山本(2000)、アスキュー(2003a、未発表原稿)。また、板倉「南京戦史と南京事件の数学的把握」板倉(1999)、笠原(1992)、「南京戦史編纂委員会編」南京戦史編纂委員会(1992)、「南京戦史と南京事件の数学的把握」板倉(1999)、「南京戦史と南京事件」南京戦史編纂委員会編、「南京事件史と南京事件史の数学的理解」板倉(1999)、「南京戦史と南京事件 史と南京事件史」の南京事件史編纂委員会を参照した。(1993a).

- [*47] 南京事件と関連した東京裁判に関する刺激的で高度な議論については、ブルック(2001b) を参照。

- [*48] レーブに関するより詳細な議論については、Askew (2002d)を参照。

- [*49] ギブニー(1999: xiii)

- [*50] 笠原(1999: 239)参照。9 万人の兵士が死んだという仮定は懐疑的に見なければならないし、死んだ 9 人のうち 8 人は処刑されたという主張には確かに何の根拠もない。

- [*51] ジョン・ラーベからの手紙、「中国のドイツ外務省からベルリンのドイツ外務省への報告」に収録、 プリチャードとザイデの編に引用されている。(1987: vol.2, 4594)に収録されている。

- [*52] 本田(1999: 285)

- [*53] 田中(2000)参照

- [*54] 竹本・原(2000)参照

- [*55] 若林(2000)

- [*56] ブルック(近刊)

- [*57] ブルック(2001a)

- [*58] Askew (2002a, forthcoming a)

- [*59] 楊(2000)、フォーゲル(近刊)

- [*60] 金丸(2000, 2002)参照

- [*61] この可能性について検討を始め、ほぼ間違いなく何らかの組織的な抵抗があったと暫定的に結論づけた。Askew (2002d)を参照。

- [*62] この点は、多くの日本史家から強く指摘されている。